노동계가 내년 최저임금 요구안으로 시급 1만원을 내걸었다. 주 40시간(월 209시간) 기준으로 월급 209만원이다. 올해 최저임금은 5천580원이다. 최저임금 언저리에서 한 달 100만원 남짓으로 살아가는 노동자들은 “숨만 쉬고 살아야 한다”고 하소연한다. <매일노동뉴스>가 최저임금으로 살아가는 이웃들을 만나 가계부를 들여다봤다.<편집자>

“미국 대통령 오바마가 그랬다잖아요. 이 돈(최저임금) 갖고 당신들이 한번 살아 보라고. 오죽하면 대통령이 그러겠어요. 이것 좀 보세요.”

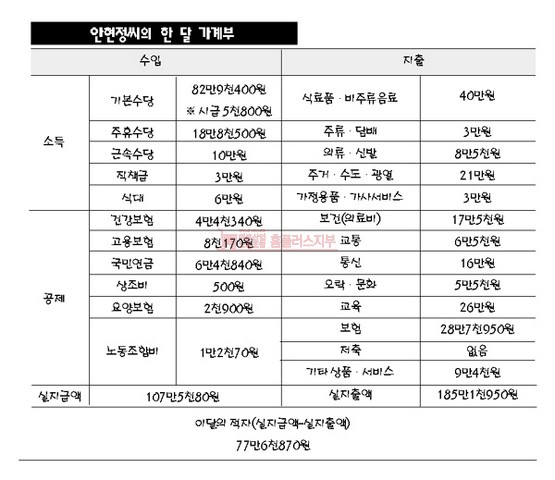

대기업이 운영하는 부산 소재 대형마트에서 하루 7시간씩 시간제 계산원으로 일하는 안현정(38)씨. 지난 13일 서울 영등포 인근에서 <매일노동뉴스>와 만난 안씨는 대뜸 가계부를 펼쳐 보였다. 수입·지출 항목은 단순했다. 한 달에 107만원을 벌어 185만원을 썼다. 번 돈보다 쓴 돈이 많다. 빚이 78만원이다. 신용카드 돌려막기는 일상이 됐고, 가계대출 없인 살림살이가 불가능하다.

경제적으로 무능했던 남편과 결혼생활 9년 만에 이혼한 안씨는 한 집안의 생계를 책임지는 비정규직 여성 가장이다. 친정어머니 집에서 초등학교 6학년 딸과 함께 세 식구가 산다. 그에게 지금의 직장은 반찬값이나 벌러 다니는 부업이 아니다. 세 가족의 먹고사는 절박한 문제가 달려 있다.

“아가씨 때는 회사 경리로 일했어요. 그러다 결혼하고 아이가 태어나면서 일을 그만뒀죠. 그런데 남편이 경제적으로 힘들게 했어요. 딸애가 4살쯤 됐을 때 나라도 돈을 벌어야겠다 싶어 사회로 나왔는데, 다단계 말고는 오라는 데가 없더라고요.”

그러던 중 2006년 집 근처에 대형마트가 들어섰다. 안씨는 매장 오픈 멤버로 입사했다. 내세울 만한 경력도 자격증도 없이, 더구나 집에서 애만 키우던 아줌마에게 기회가 주어진 것이다. 그때는 비정규직이라도 좋았다.

“내가 버는 돈은 반찬값이 아니라 생계비”

우리 사회에서 출산과 육아로 사회경력이 단절된 중년여성이 갈 만한 일자리는 얼마나 될까. 경력단절여성을 받아 주는 곳은 마트와 노래방뿐이라는 자조 섞인 얘기가 통용될 정도로 대형마트는 중년여성의 대표 일자리가 됐다. 전국에 분포한 대규모 최저임금 사업장이기도 하다.

안씨가 일해서 받는 시급은 5천800원이다. 올해 법정 최저임금 5천580원보다 220원 많지만 사실 거기서 거기다. 하루 7시간씩 한 달을 일해 받는 월급은 107만원. 빠듯하다는 말이 사치스럽게 느껴지는 액수다. 통계청이 내놓은 지난해 가구당 월평균 소비지출액(255만1천100원)의 절반에도 못 미친다.

안씨와 <매일노동뉴스>는 그의 한 달 소득을 통계청의 가구당 소비지출액 항목에 맞춰 재구성해 봤다.<표 참조>

대부분 항목에서 안씨의 소비규모는 통계청 평균치에 한참 미달했다. 최대한 안 먹고, 최대한 안 썼다는 얘기다. 의료비 항목만이 통계청 평균보다 높았는데, 올해 초 안씨가 대장에 난 혹을 제거하는 수술을 받으면서 의료비 비중이 커졌다. 아픈 건 도무지 참기 힘들었다.

이런저런 이유로 안씨는 없는 살림에 민간보험료를 28만원이나 내고 있었다. 딸아이 교육보험과 본인 앞으로 들어가는 생명보험·화재보험·치아보험이다. 아프면 목돈 나갈까 봐 보험에 가입한 것이다.

“이혼할 때부터 안고 온 빚이 있어요. 이혼 전 직장인대출, 보험약관대출 받아서 생활비로 썼던 것들이 아직도 따라다녀요. 지금도 이자를 냅니다. 그게 아니더라도 107만원으로 어떻게 세 식구가 생활하겠습니까. 생계비대출 받아서 생활비에 보태고 보너스 나오는 달에 갚으면서 버티는 거죠.”

“경제가 별건가. 월급 올라야 지갑이 열리지”

적자인생에서 허덕이는 안씨는 자신의 가계부를 보며 허탈하게 웃었다. 버는 돈에 맞춰서 살고는 있지만 언제까지 이렇게 살아야 할지 막막하다. 내년에 중학교에 올라가는 딸은 “엄마 교복값 비싸니까 그건 이모한테 사 달라고 할게. 가방은 외숙모한테 사 달라고 하면 되겠다”며 어른 흉내를 낸다. 안씨는 ‘중학생이 되면 학원비 부담이 만만치 않을 텐데…’ 하는 생각에 한숨이 절로 난다고 했다.

뻔한 살림에 외식이랄 것도 없다. 어쩌다 집에서 치킨이나 피자를 시켜 먹는 게 전부다. 문화생활이라고 부를 만한 것도 없다. 한 달에 한 번쯤 계모임에 나가 친구들과 어울려 맥주 몇 잔 홀짝거리는 정도다.

“107만원을 벌어 185만원으로 살아간다는 게 뭔 줄 아세요? 그저 숨만 쉬면서 살고 있다는 겁니다.”

노동계는 내년 최저임금 인상안으로 시급 1만원을 요구하고 있다. 안씨와 그의 동료들은 요즘 모이기만 하면 최저임금 얘기를 한다.

“야야, 1만원이 되겠냐? 에이….”

“언니야 미국 대통령 오바마 있다 아이가. 오바마도 니가 함 이돈 갖고 살아 봐라 했다고.”

“오바마가 진짜 그랬나?”

뭐 이런 식이다. 시급 1만원이면 월급 209만원이다. 여전히 통계청 가구당 월평균 소비지출에 한참 못 미친다. 이제껏 숨만 쉬고 살았다는 안씨의 하소연은 결코 과장이 아니다.

“갑갑한 게 뭔 줄 아세요. 어느 해인가 상여금이 많이 나온 적이 있어요. 그때 같이 일하는 언니들이 뭐 했는지 아세요? 집에 낡은 세탁기 바꾸고 김치냉장고 들여놨어요. 그것도 우리 매장에서요. 아니, 월급이 올라야 애들 피자 한 판이라도 더 사 주는 건데…. 중소기업 죽는다고 왜 그렇게 앓는 소리들을 하는지.”

그는 어느덧 소득 주도 성장론의 핵심을 설명하고 있었다. 임금이 곧 최저임금인 상태에서는 치킨 한 마리 사 먹기도 부담스러우니까. 안씨는 “최저임금이 올라야 서민들이 지갑을 열 수 있다”고 말했다.

최저임금법 제1조는 “근로자에 대해 임금의 최저수준을 보장해 근로자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다”고 밝히고 있다. 최저임금이 오르면 친정어머니께 용돈을 드리고 싶다는 안씨의 소망은 이뤄질 수 있을까.

기사 원문 읽기-> http://goo.gl/EXzp0b